目次

非効果的呼吸パターン(看護計画)

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は「非効果的呼吸パターン」を取り扱います。

「非効果的呼吸パターン」は、吸気や呼気のいずれか若しくは両方で換気が十分でない状態の時に立案します。

この診断は治療的な意味合いが強く、看護計画としてできることは限られていますが、治療に専念できるようなかかわりや、換気が不十分になりやすい原因を排除するなどのかかわりができます。

類似の看護計画に「ガス交換障害」がありますので両者の違いを考え、どちらが今の患者さんに適合しているかを見極めて使用して下さい。

お急ぎの方は下のジャンプより目的位置に移動してください。

類似の計画に下のようなものがあります。参考にしてみてください。

ガス交換障害

自発換気障害

1.2つの看護診断の比較「非効果的呼吸パターン」と「ガス交換障害」

「非効果的呼吸パターン」と「ガス交換障害」はどちらも呼吸に関連する診断です。それぞれの違いを比較してみます。

1)看護診断:ガス交換障害

肺胞-毛細血管膜の間での酸素化の過剰や不足や、肺胞-毛細血管膜での二酸化炭素排出の過剰や不足が見られる状態に対して立案する。

(1)ガス交換とは

「ガス交換」とは、肺胞と肺毛細血管の間で行われる酸素と二酸化炭素のやりとりのこと。

ちなみに、外気を取り込み、排出することを「換気」という。「換気」と「ガス交換」で呼吸は成り立っている。

「ガス交換」では、空気中から肺に取り込まれた酸素が肺胞から血液へ移動し、血液中の二酸化炭素は肺へ移動する。

酸素と二酸化炭素は、拡散(分圧差)によって移動する。

肺胞内の酸素分圧は100Torrで、肺動脈(静脈血)内の酸素分圧は40Torr。

肺動脈→肺毛細血管→肺静脈と流れている間(0.75秒以内)に拡散が行われる。正常なら0.25秒以内に行われる。

拡散後の肺静脈(動脈血)になる時には、酸素分圧が100Torrになっている。というのが理想的です。

2)看護診断:非効果的呼吸パターン

吸気と呼気の両方またはいずれか一方で、十分に換気できていない状態に立案します。

(1)換気とは

「換気」とは外気を取り込み、排出することをいう。

正常な換気は以下の条件が整っている時に行うことができます。

・空気の通り道が確保されている。(気道に痰などの障害物がない、気道が狭窄していない)

・呼吸に関連する筋肉(肋間筋、横隔膜)が正常に作動する。

・呼吸中枢が正常に活動している(リズム、深さ、回数、血中酸素飽和度が正常に維持されている)

上の3つが整わないと、換気障害となります。換気障害には次の3つに分けられます。

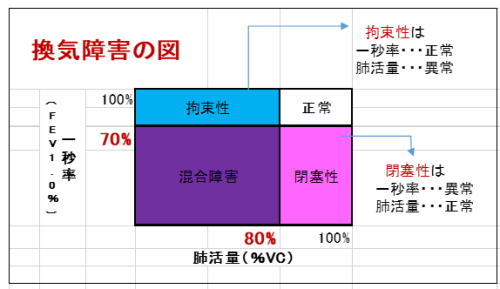

(2)換気障害

①閉塞性換気障害:気道が閉塞あるいは狭窄している⇒⇒一秒率低下

⇒慢性閉塞性肺疾患(COPD)

⇒粘稠痰の貯留

⇒喘息

⇒慢性気管支炎

⇒びまん性汎細気管支炎

②拘束性換気障害:肺や胸郭の進展運動が妨げられる⇒⇒肺活量低下

⇒肺水腫…肺胞に水が溜まり、空気の入るスペースが狭い

⇒肺線維症、間質性肺炎、じん肺…肺が固くなる⇒空気が入ってこない

⇒胸膜肥厚…肺が広がりにくい⇒入ってくる空気の量が少ない

⇒肋骨の異常…胸郭が正常に広がらない

⇒肥満…気道が閉塞しやすい(睡眠時)

⇒神経筋疾患…呼吸筋(横隔膜、肋間筋)の麻痺をきたす

⇒脊髄損傷

③混合型換気障害:上の二つ(肺実質病変と通過障害)を併せ持つ

(3)換気障害の分類には含まれないが、換気の障害となるもの

①異常な呼吸パターンをきたす疾患

・クスマウル呼吸:糖尿病性アシドーシス、尿毒症、重症下痢

・チェーンストークス呼吸:呼吸中枢障害(両側大脳皮質下、間脳)、重症心不全、高齢者(睡眠時)、ピックウィック症候群(睡眠時無呼吸症候群の最重症例)

・ビオー呼吸:呼吸中枢障害(延髄)、髄膜炎

②呼吸筋麻痺をきたす疾患

・重症筋無力症

・ボツリヌス症

・Guillain-Barre症候群

・中毒(有機リン、フグ毒)

③呼吸数の異常をきたす疾患

・呼吸数減少:脳圧亢進、睡眠薬、モルヒネ

・呼吸数増加:過換気症候群、アスピリン過剰投与、中枢性過換気(中脳)

こうして比較すると両者の違いがわかりますね。

非効果的呼吸パターンでは、「鼻・口から肺胞までの換気のトラブル」を扱い、

ガス交換障害では「肺胞と毛細血管の間でのトラブル」を扱います。

2.看護計画「非効果的呼吸パターン」の適応

・スパイロメトリーでの一秒率(FEV1.0%)が70%以下の閉塞性換気障害

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

・粘稠痰の貯留

・喘息

・慢性気管支炎

・びまん性汎細気管支炎

・スパイロメトリーでの肺活量(%VC)が80%以下の拘束性換気障害

・肺水腫…肺胞に水が溜まり、空気の入るスペースが狭い

・肺線維症、間質性肺炎、じん肺…肺が固くなる⇒空気が入ってこない

・胸膜肥厚…肺が広がりにくい⇒入ってくる空気の量が少ない

・肋骨の異常…胸郭が正常に広がらない

・肥満…気道が閉塞しやすい(睡眠時)

・神経筋疾患…呼吸筋(横隔膜、肋間筋)の麻痺をきたす

・脊髄損傷

・スパイロメトリーで%VCが80%以下、FEV1.0%が70%以下の混合型換気障害

・睡眠時のみ換気障害が起こる・・・睡眠時無呼吸症候群

・異常な呼吸パターンをきたす疾患

・クスマウル呼吸:糖尿病性アシドーシス、尿毒症、重症下痢

・チェーンストークス呼吸:呼吸中枢障害(両側大脳皮質下、間脳)、重症心不全、高齢者(睡眠時)、ピックウィック症候群(睡眠時無呼吸症候群の最重症例)

・ビオー呼吸:呼吸中枢障害(延髄)、髄膜炎

・呼吸筋麻痺をきたす疾患

・重症筋無力症

・ボツリヌス症

・Guillain-Barre症候群

・中毒(有機リン、フグ毒)

・呼吸数の異常をきたす疾患

・呼吸数減少:脳圧亢進、睡眠薬、モルヒネ

・呼吸数増加:過換気症候群、アスピリン過剰投与、中枢性過換気(中脳)

・呼吸パターンの異常が出現している(数、深さ、リズム)

・人工呼吸器のアラーム(バッキング、痰の貯留などによる高圧アラームなど)

・ウィーニング(呼吸器離脱)の過程

・SPO2の異常値

・自覚症状(呼吸困難)

・努力呼吸(鼻翼呼吸、起座呼吸、口すぼめ呼吸、頻呼吸)

・呼吸補助筋の発達

・胸郭の変形(樽状胸)、バチ状指

・アレルギー:アナフィラキシーショック

3.目標設定

目標は患者さんを主語にして立てます。

・効果的な排痰ができる。

・酸素療法、呼吸器リハビリなどで、呼吸苦を緩和できる。

・酸素を安全に取り扱うことができる。

・内服・吸入を用法容量通りに使用できる。

4.看護計画

1)観察計画《OP》

・年齢、性別

・意識状態(せん妄、不穏、呂律障害など)

・酸素吸入の有無、酸素流量、酸素デバイス

・バイタルサイン

・呼吸数、呼吸の深さ・リズム、呼吸の左右差、肺雑音、無気肺、呻吟

・SPO2、ETCO2(終末呼気二酸化炭素濃度)

・努力呼吸の有無(口すぼめ、鼻翼呼吸)

・血圧、脈拍

・体温

・スパイロメトリーの結果(肺活量、一秒率)

・チアノーゼ

・自覚症状(呼吸苦)、呼吸苦のあるタイミング(安静時、労作時)

・樽状胸、バチ状指など慢性呼吸不全を疑う所見

・呼吸補助筋の発達

・異常呼吸(陥没呼吸、鼻翼呼吸、肩呼吸、呼吸時の胸郭左右差、起座呼吸)

・咳嗽、喀痰(量、性状)

・静脈血血液データ(貧血、感染徴候)

・動脈血データ(PaO2、PaCO2、pH、HCO3、BE)

・喫煙歴、喫煙状況

・画像検査

・呼吸抑制リスク:オピオイドの投与、脳腫瘍、先天性中央低換気症候群、肝不全による高アンモニア血症、アヘン依存、オピオイド依存

・呼吸中枢(延髄上部)の機能不全をきたす疾患:脳腫瘍、脳血管疾患、延髄空洞症、他系統萎縮症、睡眠時無呼吸症候群

・CO2ナルコーシスによる呼吸異常・停止

2)行動計画《TP》

・禁煙が継続するように精神的支援を行う。

・呼吸訓練:口すぼめ呼吸、腹式呼吸の習得のために説明しながら行ってもらう。

・呼吸訓練器具

・吸気訓練:トリフローの使用法を説明し、見守りのもとで実施してもらう。(※医師の指示の下おこなう)

・呼気訓練:スーフルの使用法を説明し、見守りのもとで実施してもらう。 (※医師の指示の下おこなう)

・自己での排痰訓練:タッピング法、バイブレーター法(市販のマッサージ機を胸部に当てて痰を出す方法)

・安全・安楽・自立に配慮したケアを行う。

・チューブ類を整理し、屈曲や抜去が起こらないようにする。

・SPO2低下時には、医師の指示に従い、安全に酸素投与を開始する。投与デバイスは流量に応じて適切に使い分ける。意識状態の変化に注意し、二酸化炭素の貯留がないか確認する。

・安静時と労作時とで酸素の増減を行っている場合には、医師の指示に従い、酸素の増減を行う。(食事時、入浴時、運動時、歩行時など)

・酸素ボンベの使用前と使用後に、酸素ボンベの残量を確認し、あとどのくらい使用できるか患者に説明する。

・酸素ボンベの残量が少ない場合には交換する。

・患者は洗顔時などにカヌラを外してしまい、そのままにしてしまう場合があるため、時々装着の有無を確認し、外していたら装着するように声掛けをする。

・自分で酸素ボンベを操作する人は、ボンベ操作の手技が獲得できているか、残量を確認しているかなどを観察し、安全に酸素ボンベが扱えるように支援する。

・自身で酸素ボンベを操作できる人でも、ボンベの開栓忘れをすることがよくある(低酸素に慣れていて、酸素を吸入していなくても平気な顔をしていることがある)ため、歩行している場面を見かけたら、開栓されて酸素が供給されているか、触診で脈は早くないか、呼吸は荒くないか、苦しそうでないかを確認する。

・肺炎などの感染症では、医師の指示に従い、抗生剤の投与を実施する。副作用の出現に留意する。

・人工呼吸器の使用の際は、設定を各勤務帯でダブルチェックする。バイタルサインもモニタリングする。

・挿管による呼吸管理では、挿管チューブが抜けないように、固定をする。マウスケアは2名で行い、挿管チューブが抜けないように注意する。挿入されている深さを確認する。カフの確認をする。挿管チューブによる皮膚トラブルを防ぐために、固定の位置を毎日変える。

・痰がある場合には吸引する。

・排痰ケアを行う。体位ドレナージ、スクイージング、カフアシスト、ハフィングなど

・人工呼吸器による呼吸管理では、鎮静剤・鎮痛剤・筋弛緩剤などを使用することがあり、バイタルサインや意識状態を確認する。

・在宅でも吸引を行う場合には、家族の手技獲得状況を確認し、方法、留意点について説明しながら、手技が獲得できるように練習してもらう。

・無気肺、胸水貯留などで、胸腔ドレナージを行う際には、刺入部の観察、固定、皮膚トラブル、廃液の性状・量を観察し、適切に管理する。

・チェストドレーンバックを交換するときには、クランプをして外気が胸腔に入り込むのを防ぐ。

・意識障害による不穏が起きている時には、同意を得た上で、必要に応じて抑制を行う。

3)教育計画《EP》

・治療計画の目的、目標、治療経過について説明する。

・禁煙の効果を説明し、禁煙行動を促す。

・肥満解消のための食事療法、運動療法継続を効果とともに説明する。

・呼吸訓練:口すぼめ呼吸、腹式呼吸の方法を説明する。

・呼吸訓練器具

・吸気訓練:トリフロー ※医師の指示の下おこなう 使用法を説明する。

・呼気訓練:スーフル ※医師の指示の下おこなう 使用法を説明する。

・自己での排痰訓練:タッピング法、バイブレーター法(市販のマッサージ機を胸部に当てて痰を出す方法)を説明する。

・内服・吸入治療では、医師の指示に従い、用法用量・期間を守る必要性を説明する。

・治療上の守ってもらいたい事を説明する。

・人工呼吸器のアラームが鳴ったらナースコールをしていただくように説明する。

在宅でも人工呼吸器を使用する場合には、アラームと対処法について説明する。

・在宅で吸引を行う場合には、方法、留意点について説明する。

・酸素療法の目的、使用法、留意点について説明する。

・苦しくなくても、医師の指示に従って酸素デバイスを装着するようにお願いする。

・点滴、酸素カヌラ、低圧持続吸引器などの管類の管理方法を説明する(トイレに行く時や洗面に行く時の対処法)。

・酸素ボンベの使用法を説明する。(残量確認法、投与開始までの手順)

・携帯型酸素濃縮器の使用法を説明する。

・在宅で使用する場合には、火気厳禁であることと、火からは2m以上離れて生活するように説明する。(引火して火事になります。酸素療法患者が喫煙して死亡する例があります)

・呼吸苦や胸痛などの異常があったら、すぐに知らせるようにお願いする。

・本人と家族に必要時は抑制をさせてもらう旨を説明し、承諾を得る。

最期までご覧いただきありがとうございました。

関連の計画に「非効果的気道浄化」や「ガス交換障害」がありますので参考にしてみてください。

[…] 非効果的呼吸パターン(看護計画) […]

[…] 看護計画:感染リスク状態 ガス交換障害(看護計画) 非効果的呼吸パターン(看護計画) […]

[…] 非効果的呼吸パターン(看護計画) […]

[…] 自発換気障害(看護計画) 非効果的呼吸パターン(看護計画) […]