慢性機能性便秘(看護計画)

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は慢性機能性便秘について考えていきます。

慢性機能性便秘の計画は「1年のうち3ヶ月異常続くような排便回数の現象または排便困難が起きている状態」に対して立案していきます。

まず「便秘」の一般的な定義から確認していきます。

お急ぎの方は下のジャンプより目的位置に移動してください。

1.排便の生理

ここでは便塊形成は省略しています。(消化によって便形成されるまで)

排便の排出機能に焦点を当てています。

1)排便に関与する反射

①起立反射

起床時などの起き上がり時に腸が動き出して便が直腸に送られる反射。

②胃結腸反射

食事により腸が活動を開始することで起こる大蠕動(反射)。

③肛門直腸反射

直腸に便が貯留することで起こる反射。排便を促進する反射。

2)排便機能の神経支配

排便は、中枢神経(脳、脊髄)と末梢神経(自律神経、体性神経)でコントロールされている。末梢神経のうち、自律神経系では自動調節を、体制神経では任意の調節を行っている。

★排尿の指示系統は「大脳皮質(前頭葉)」→脳幹・橋「排便中枢」→仙髄「排便中枢」です。

①交感神経(下腹神経)

・直腸筋を弛緩、内肛門括約筋を収縮→排便を抑制する

②副交感神経(骨盤神経)

・直腸筋を収縮、内肛門括約筋を弛緩→排便を開始する

③体性神経(陰部神経)

・外肛門括約筋を収縮→排便の抑制をする(我慢)

3)排便のメカニズム

排尿は次の機序で成り立っています。

①直腸に便が貯まり、便の存在を脳が認知する。

直腸内圧が40~50mmHgとなり、直腸壁の伸展が起こる。

刺激が直腸壁の骨盤神経(副交感神経)を伝って仙髄の排便中枢へ伝わる。

仙髄より上行性に脳幹→視床下部→大脳へ伝達される。

大脳で便が認知される。

②排便反射が起こる(反射弓)

上位の排便中枢の興奮により、排便反射が開始される。

仙髄の排便中枢興奮により、骨盤神経(副交感神経)を通じて下行結腸とS状結腸と直腸が蠕動運動をする。→肛門へ向かって圧が高まる。

骨盤神経(副交感神経)を通じて内肛門括約筋が弛緩する(肛門が開く)。

③②の排便反射と同時に我慢もできる

大脳で排便を認知した後、排便の準備が整うまでは、体性神経(陰部神経)を通じて、外肛門括約筋を収縮させることができる。

準備が整うと任意で怒責をかけて排便行為を始めることができる。

2.便秘とは

お急ぎの方は下のジャンプより目的位置に移動してください。

健栄製薬「慢性便秘症の診断と治療」PDFファイル「プリント (kenei-pharm.com)」より引用させていただいています。

https://www.kenei-pharm.com/cms/wp-content/uploads/2018/04/shoudokukannrenn_05.pdf

自治医科大学付属病院消化器外科教授の味村俊樹先生の記載された記事でとてもわかりやすく書かれていますので、一読されることをおすすめします。

「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、便秘を「本来体外に排出 すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状 態」と定義している。(この定義は味村先生が提唱されて採用されたそうです)

よって、毎日でなくても便秘ではない(人によって排便の習慣が異なるので、定期的に且つスムーズに十分な量を排便できれば便秘ではないと考える)。

1)便秘の有病者率

平成二八年の国民生活基礎調査によると、日本における有訴者率は、男性が2.5%、女性4.6%。

年齢でみると、20~60歳の間は女性が多い(男性1%前後に対し、女性は3~4%)。60歳を過ぎると男性も増加し、80歳となると男女ともに11%近くになる。

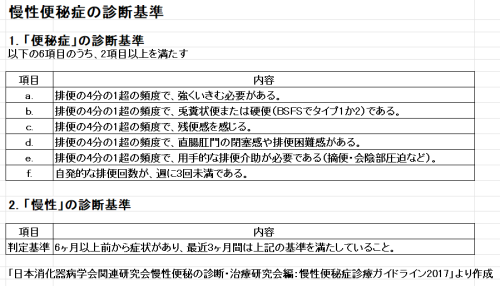

2)便秘の診断基準

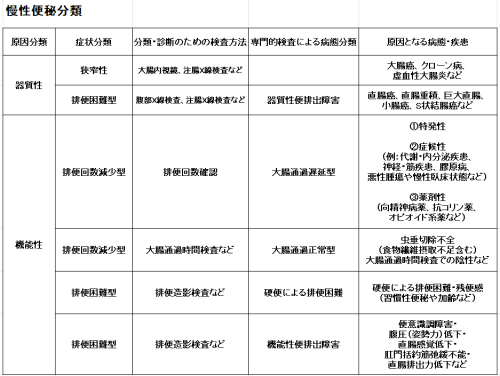

3)慢性便秘症分類

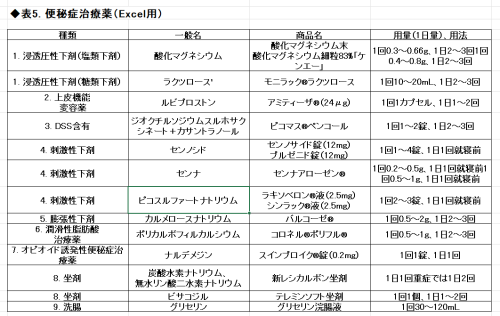

4)便秘治療薬

5)便秘治療

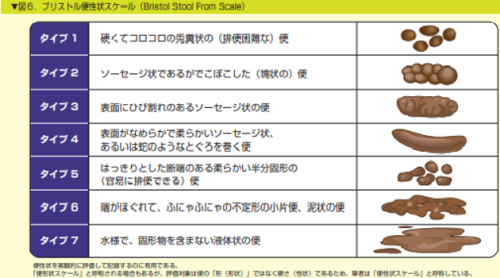

ブリストル便性状スケール3~5が目標となる。(ブリストル便性状スケール★1)

(1)から(4)の順で治療される。

(1)器質的便秘の原因となる原疾患の治療

大腸がん、虚血性大腸炎、クローン病、巨大結腸、直腸瘤、直腸重積など

(2)食事・栄養指導

食物繊維不足では、酸化マグネシウムを投与して便を柔らかくしても排便にいたらないため、食物繊維を摂取するように指導する。18~20g/日目標とする。

食事量も十分に摂取する

(3)排便習慣を整える

朝食を食べる、食後の大蠕動時に排便する、水分摂取をする、便意を我慢しない、適度に運動する、ストレスを貯めない

(4)薬物治療

(2)(3)で食事や生活習慣を整えても排便コントロールが困難な場合には薬物治療に移行する。

①第一選択は非刺激性下剤

酸化マグネシウム(浸透圧性下剤)、ビーマス(浸軟性下剤と刺激性下剤の合剤)、アミティーザ(上皮機能変容薬)、リンゼス(過敏性腸症候群治療薬)を毎日服用

②レスキューとして刺激性下剤

センノシド、ラキソベロンなど

★1 ブリストル便性状スケール

3.機能性消化管障害とRomeⅢ診断基準(Romeはローマです)

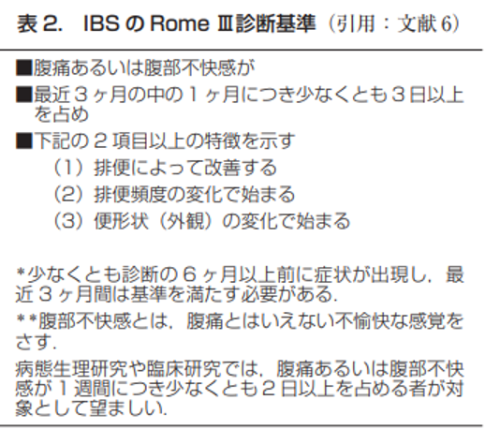

看護診断「慢性機能性便秘」の診断指標には「RomeⅢ診断基準」という語がでてきます。

それについて、日本内科学会雑誌第96巻第6号より引用させていただき、紹介します。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/96/6/96_1220/_pdf

便秘には器質性と機能性がありましたが、「機能性」に焦点を当てたのがRome基準です。1990.年に、国際消化器病学会でRome基準が発表されたことが、これまで国や立場・見解によってバラバラであった機能性消化管障害の診断の統一化の第一歩となりました。詳しくは上のURLを参考にしてみてください。

1)機能性消化管障害のなかのIBS

IBSは過敏性腸症候群のことです。

IBSは機能性消化管障害の原型であり、有病率が10~20%と高率です。

原型ということがポイントですね。

(1)IBS診断(RomeⅢ診断基準)

①成人の診断基準

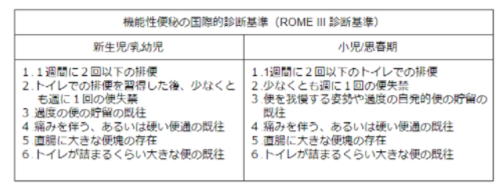

②4歳未満/小児の診断基準

2)IBSの病態、治療

(1)IBSの病態生理:脳腸相関

文献に「日常臨床では「心理社会的ストレスによってIBS 患者の消化器症状が発症もしくは増悪する」と いう現象がその典型例である」とあります。心理社会的ストレスが症状を悪化させているというのは、どういうことか。

それが、腸と脳の関係(脳腸相関)です。

排便自体も交感神経、副交感神経、体性神経でコントロールされていて、最上位の中枢は大脳皮質の前頭野でしたね。

IBSでは、心理社会的ストレスが自律神経系に影響を与えて、腸蠕動抑制や消化管炎症発生させるというのです。文献内では「IBSの消化管運動・知覚異常の源流は粘膜炎症 ではないかと示唆されている15).IBSの発症を prospectiveに検討すると,急性腸炎の患者群に おいて,炎症が全て消退した後にIBSが一定の割 合で発症する(post-infectous IBS)2).」とあります。炎症が消退したあとに、また炎症が発生するというのです。それは、炎症が起きている最中に「ストレスが負荷されると筋層間神 経叢の機能が変化し,それが記憶される」ことにあるのではと推測されています。これが、脳から腸に向かって働く関係です。

反対に、腸から脳に働く関係もあります。IBSでは「消化管刺激に対する内臓知覚が過敏である」そうです。それは、消化管を刺激すると、過剰に脳が反応してしまうということです。それを証明するために、文献の中では

PETやMRIを利用して、腸管を刺激した際に、脳のどの部分に血流が増加しているかを可視化しています。

その結果を「大腸伸展刺激時の局所脳血流量の変化を見 ると,健常者で見られる前帯状回の賦活が,IBS 患者ではさらに亢進しており,ときに前頭前野 の賦活化が見られる.これらより,IBSの消化 管知覚の脳内プロセシング異常が示唆される.」としています。

つまり、IBSの患者の大腸を刺激すると、健常の人よりも、脳で反応している部分が多い、ということです。

その画像が下図です。

ここまでを一度まとめます。

機能性消化管障害の代表疾患であるIBSでは、ストレスが負荷されると、自律神経を乱して、腸蠕動抑制や消化管の炎症が起こり、便秘となる。その際に、腸の筋層間神経叢の機能までもが変化し,それが記憶され、一度治っても、また再発する。

脳から腸、腸から脳の機能の双方に異常をきたしてしまう病態と言えます。

では、この状態を治療することはできるのでしょうか?その鍵は?

(2)脳と腸の双方に存在するCRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)

副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(corticotropin-releasing hormone, CRH)は視床下部から分泌されるペプチドホルモンの1つで、下垂体前葉の副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を促すホルモンでしたね。

IBSの心理的異常には「抑うつ」と「不安」が多い。CRHはこの「抑うつ」と「不安」と関連するホルモンです。

ストレスとCRH投与は、消化管知覚閾値を低下させるそうです(=過敏になる)。

「CRHはR1 受容体を介して下部消化管運動を亢進 させ,内臓知覚閾値を下げ,不安を招く.R1 受容体刺激は炎症も増悪させる.一方,R2 受容体の刺激は胃排出を遅延させる他,多くの 作用がR1 受容体と逆方向にある. 以上から,CRHはIBSの脳と消化管の双方の病 態に重要な働きをしている可能性が高い.」

CRH拮抗薬の投与で、「ストレスによる大腸運動 亢進と消化器症状発現の双方を抑制する」。また、IBSでは、脳波の異常(β波の増強とα波減弱)が見られるが、それも改善すると紹介されています。

それ以外にも、免疫細胞の肥満細胞が腸粘膜透過性効果を高めていることが予測されており、肥満細胞安定化薬を投与す ると,これもCRH拮抗薬と同様に反応を抑える ことができるという結果も出ています。

(3)治療

①まず消化管の症状に合わせて以下の薬物投与を行う。

・トリメブチンマレイン酸塩(神経系を介さず消化管平滑筋に直接作用し、胃及び腸管運動の低下又は異常亢進を調律する。)

・ポリカルボフィルカルシウム(胃内の酸性条件下でカルシウムを脱離してポリカルボフィルとなり、小腸や大腸等の中性条件下で高い吸水性を示し、膨潤・ゲル化する。下痢及び便秘には消化管内水分保持作用及び消化管内容物輸送調節作用により効果を発現すると考えられる。)(商品名:コロネル、ポリフル)

・ロペラミド(止瀉作用、消化管輸送能抑制作用、蠕動抑制作用)(商品名:ロペミン)

②抗うつ薬を中心に向精神薬の使用を考慮する。

①の薬物で消化管の症状が改善しない場合に②を投与する。

③機能性ディスペプシア(胃の痛みや胃もたれが続くにもかかわらず、内視鏡検査をしても、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどの異常を認めない機能性疾患のこと)に対しては下記の内服が処方される。

・モサプリドクエン酸(消化管運動抑制し胸ヤケ・悪心・嘔吐を改善、セロトニン5-HT4受容体アゴニストであり、消化管内在神経叢に存在する5-HT4受容体を刺激し、アセチルコリン遊離の増大を介して上部及び下部消化管運動促進作用を示す)(商品名:ガスモチン)

・イトプリド(消化管運動賦活薬(活発化させる)、慢性胃炎における消化器症状(腹部膨満感,上腹部痛,食欲不振,胸やけ,悪心,嘔吐)を改善させる)

④心理療法

難治性のIBS患者に対しては心理療法の有効性が科学的に立証されている。

・催眠療法

・認知行動療法

4.「慢性機能性便秘」の対象

・RomeⅢ診断基準の症状が2つ以上ある

・RomeⅢ小児診断基準(4歳未満)の症状が2つ以上で且つ1ヶ月以上継続している

・RomeⅢ小児診断基準(4歳以上)の症状が2つ以上で且つ2ヶ月以上継続している

便秘の原因が以下のもの

①排便回数減少型

A.大腸通過遅延型

・特発性(原因不明):ストレス

・症候性:過敏性腸症候群、パーキンソン病、糖尿病、甲状腺機能低下症、神経筋疾患、膠原病、ヒルシュスプリング病、手術後腸閉塞(一時的)、神経系の異常(頭部外傷、痙攣性疾患など)

・薬剤性:向精神病薬、抗コリン薬、オピオイド

B.大腸通過正常型

・経口摂取不足、食物繊維摂取不足、水分不足

・運動不足

・認知力低下(食事や水分を自己管理できない)

・歯の欠損(柔らかいものばかり食べてしまう、食事量が減少してしまう)

・情緒障害、混乱、うつ

②排便困難型

A.硬便による排便困難

・硬便による排便困難、残便感

B.機能性便排出困難

・骨盤底筋強調運動障害

・腹圧(怒責力)低下、痔などで怒責を回避している

・直腸感覚低下

・直腸収縮力低下

4.目標設定

目標は患者さんを主語にして立てます。

・ストレスに対するコーピングができる。

・処方薬を指示通り服用できる。

・便がブリストルスケール3~5の間でコントロールできる。

看護師を主語にする場合には次のようになると思います。

・患者が排便の自己管理ができるよう支援する。食習慣や運動習慣の改善を支援する。

・便が性状、回数ともに生理的な状態となることを目指して、生活習慣改善や服薬コンプライアンス獲得のための支援をする。

・便の状態がブリストル便性状スケールの3~5となるように調整する。

5.看護計画

1)観察計画《OP》

・年齢、性別

・認知機能(長谷川式20点以下、MMSE21点以下で認知症疑い)

・意識障害(せん妄など)

・精神状態(うつ、情緒障害、混乱)

・ADL、介助量(全介助、部分介助)、自己管理可能かどうか、主介護者

・神経の障害による排便障害

(・脳血管疾患・糖尿病・子宮全摘術後・骨盤内手術後・アルツハイマー病

・パーキンソン病・多発性硬化症・小脳変性症・二分脊椎症

・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症)

・器質性疾患の有無

(大腸がん、クローン病、虚血性大腸炎、巨大結腸、直腸瘤、直腸重積、巨大直腸、小腸瘤、S状結腸瘤、妊娠(子宮の増大に伴う便秘)など)

・排便機能に影響を与える薬剤の内服

(抗精神病薬、抗コリン薬、オピオイド)

・安静度

・運動量、運動する習慣

・運動機能低下、寝たきり

・食事量、食事内容、水分摂取量、食欲(逆流、嘔気など)

・嚥下機能、歯の状態

・栄養状態の参考となる血液データ(TP、ALB、TG、Hbなど)

・生活環境(自宅トイレまでの距離)・排泄環境(ポータブル、おむつ、リハパン)

・便意の有無

・排便習慣、便を我慢する習慣、排便の間隔

・腸蠕動音

・腹部膨満感

・腹部圧痛

・便の性状(兎糞、硬便)、ブリストル便性状スケール

・便の回数

・ストマの有無、ストマの状態、便の状態

・緩下剤の服用の有無、緩下剤の内容

・介助が必要な場合、看護師や家族に助けを求めることができるか

2)行動計画《TP》

・安全な療養生活が送れるように療養環境の整備を行う。

・医師やリハビリと連携し、安静度の確認を行う。患者に合った排泄環境とする。

・トイレやポータブルまでの移動で転倒が起こらないように、整頓する。

・トイレへの移動時に管類が引っ張られないように整頓する。また、管類の管理を患者に教える。

・付き添いが必要な患者で、ナースコールを押さない(あるいは押せない)場合には、一人で動いて転倒するリスクがあるため、ナースステーションに近い部屋にする。できない場合には、頻回に見回る、排尿パターンを把握して定期的に誘導する、センサーマットを使用するなどの工夫をする。

・着脱しやすい服を選択する。

・排便パターンに合わせてトイレ誘導をする。(人によって排便パターンが異なるのでその人のパターンに合わせて誘導する)1日おき、夕食後、など

・排便パターン、便の性状・量、を記録する(患者自身で出来る場合には自身で行ってもらう)

・寝たきりで活動量が少なく、腸蠕動が弱い場合には、腹部マッサージ、温罨法、緩下剤使用、浣腸などで排便を促す。

・自力で排便できるように、腹部マッサージ、温罨法、緩下剤使用などで排便を促す。

・服薬介助を行う。

・認知行動療法や催眠療法を行っている場合には、進行状況を確認する。

・食事内容に嗜好があり、食物摂取が摂取できない場合には、食形態を工夫するなど、摂取してもらうための工夫をする。

・水分摂取を促す。

・嚥下機能低下があり、十分な摂取量が困難な場合には、捕食をするなどで、十分な摂取量が維持できるよう工夫する。

・ストレスが強い場合には、気分転換ができるように提案する。

・精神的な要因のある場合には、医師へ相談する。

・羞恥心(カーテンやポータブルトイレの位置)に配慮した排便環境にする。

・メディカルソーシャルワーカーとの橋渡しをし、在宅での療養生活に必要な環境を整えてもらう。

3)教育計画《EP》

・便の形成に必要な食事内容、量について説明する。

・便の形成には水分摂取も必要であると説明する。

・排便のためには腸を動かすための運動も必要であると説明する。

・腹部マッサージや温罨法の方法を説明する。

・便意を感じたらできるだけ我慢しないほうがよいと説明する。

・刺激性の緩下剤を乱用しないように説明する。(3日でなければ使用するなど医師の指示に従う)

・便の性状と量を観察するように説明する。

・内服薬を指示通りの用法容量で服用するよう説明する。

・便がゆるくなりすぎる、下痢になってしまったなどの場合には、医師や看護師に相談するようにお願いする。

・血便が出る、お腹が張って痛い、便が出なくなったなどの異常時は、ナースコールをするようにお願いする。在宅ならば、受診してもらう。

・自身でトイレまで移動できるように、手すりの場所や経路を説明する。

・介助を必要とする場合には、安全のためにナースコールで看護師を呼ぶようにお願いする。何度も自分で動いてしまう場合には、繰り返し説明し、行動変容を促す。

・リハビリの進行具合を確認し、患者の体格や習慣に沿った排泄環境をどうしたらよいか、患者と話し合って決定する。

・認知障害のある患者の場合には、家族・介護者に対しても、便秘改善のための説明をする。

・ストレスも便秘の原因となるため、ストレス緩和するための方法を考えることを提案する。

・妊娠による便秘は、かかりつけの産婦人科医に相談することを提案する。

・退院前から、自宅の排泄環境を整える。ソーシャルワーカーと連携して、ポータブルトイレを設置してもらうなどの工夫をする。

類似計画の「便秘」も参考にしてみてください。

便秘