看護計画:嚥下障害(誤嚥リスク)

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は嚥下障害、誤嚥リスクについて考えていきましょう。

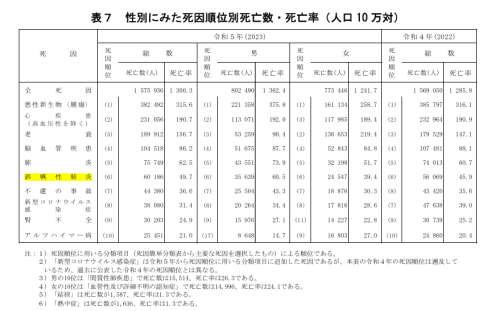

2023年誤嚥性肺炎での死者は下の表のとおりで60000人を超えています。この誤嚥性肺炎は肺炎の死者数とは分けて分類されていますので、いかに誤嚥性肺炎の死者数が多いかがわかります。死因でも第6位です。

この誤嚥性肺炎の死者数が増えてきた背景には、高齢者の増加があります。

高齢になると加齢変化での嚥下機能低下、唾液分泌減少、歯磨きなどのセルフケア能力の低下などにより誤嚥のリスクが高まります。

ケアで防げる部分や機能を維持できる部分もありますので、学んでいきましょう。

※表は厚生労働省2025年人口動態統計月報年計の概況より引用

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf

お急ぎの方は下からジャンプしてください。

1.看護診断「誤嚥リスク状態」の対象

・器質的要因:

・消化管(口腔から肛門まで)の腫瘍・潰瘍・炎症・括約筋の機能不全など消化管運動の低下や食物の逆流を起こす疾患

・逆流性食道炎

・NGチューブの挿入、PEG(誤嚥を繰り返して経口摂取困難となり経管栄養へシフトすることが多い)

・顔面の手術や外傷

・乳児(胃がとっくり状で嘔吐しやすい)

・機能的要因

・脳血管疾患などによる意識レベルの低下

・睡眠導入剤や、鎮静剤、向精神薬使用中の覚醒不良

・脳血管疾患後遺症による麻痺・咀嚼困難・嚥下反射障害・咳嗽反射障害など

・消化管活動をコントロールする器官の障害。

・神経筋疾患。(咳嗽弱く、嚥下機能も低下する)

・自己喀痰困難

・不顕性誤嚥(高齢者)

・心理的要因:食事に対して積極的でない摂食障害や認知症・うつ病など。

2.看護目標

目標は患者さんを主語にします。

・気道分泌物を除去し閉塞や肺炎を防ぐ。

・嚥下機能に合った食事方法、食形態を取り入れ誤嚥を防ぐ。

・口腔内を清潔に保つ。

3.看護計画

1)観察計画(OP)

・誤嚥性肺炎の既往

・嘔吐をきたす疾患(イレウス、高血圧、脳ヘルニアなど)

・誤嚥を起こしやすい疾患(パーキンソン病、ALSなど)

・呼吸数、呼吸リズム

・呼吸音(エア入り、左右差)、肺雑音

・呼吸困難、起座呼吸、口すぼめ呼吸、陥没呼吸

・年齢(高齢者)

・嚥下機能障害の程度、VT(嚥下造影)、VF(嚥下内視鏡)

・意識レベル、せん妄

・肺炎の徴候

・SPO2値(95以上が正常)

・血液ガス(PaO2=90Torr以下)

・画像診断(肺野の陰影)

・血液検査(WBC、プロカルシトニン、CRP、好中球などの炎症反応)

・チアノーゼ

・咽頭部の痰貯留音

・自己喀痰の可否、有効な咳嗽ができるか

・痰の性状、量、臭い

・発熱(平熱より1℃以上の体温上昇)

・食事の形態(嚥下機能に適した食形態か)

・食事の際の姿勢

・食事の際のむせこみ

・食事介助の手技(介助者の手技),食事の際の一口量

・認知力低下

・異食行為(認知症でティッシュを食べるなど)

・口腔内の清潔

・腹部症状(腸蠕動音、腹部膨満、腹痛)

・排便状況(便秘)

・経管栄養:チューブ固定、挿入長、胃泡音、栄養剤、胃ろう、腸瘻

1)行動計画(TP)

・食前に嚥下体操(頸部体操、舌の体操、くちまわりの体操、パタカラ体操)と唾液腺マッサージを行う。

・気道分泌物のある場合は吸引をする。

・吸引は清潔操作で行う。

・吸引中はパルスオキシメーターを装着し、SPO2の低下に気をつける。

・排痰ケアを行う。(スクイージング、体位ドレナージ)

・排痰ケアを行う。(カフアシスト、RTX)

・ネブライザーの指示があれば行う。

・自力で喀痰ができるように補助する(呼気に合わせて胸郭を圧迫し咳嗽を促す)。

・食事の際には体位を整える。経管栄養はG-UP30度以上。

・嚥下機能に応じた食形態へ変更する(医師の指示が必要です)。

・おかず大きさ:一口大、荒刻み、きざみ、ムース、ペースト

・ごはん:軟飯、全粥、5分粥、ペースト粥など

・水分:日本介護食品協議会によると、とんかつソース状(とろみ強さ++)、

ケチャップ状(とろみ強さ+++)、マヨネーズ状(とろみ強さ++++)

・むせないよう一口ずつ、嚥下を確認しながら食事介助を行う。

・食後は義歯を外し、マウスケアを行う。

・食後30分は座位(ファーラー位でも)を保持する。

・排便コントロールをする

・経管栄養:

・経管栄養を投与する際はギャッチアップ30度以上とする。

・フィーディングチューブ(NGチューブ)の固定(正しい位置に挿入されているか)

となっていることを確認し、胃泡音でも確認する。

・栄養開始時のせき込み、嘔気の出現の有無がないかを確認する。

・指示通りの滴下速度で行う。

3)教育計画(EP)

・食事形態の変更が受け入れられるように十分に説明する。

(刻み・とろみやムースが嫌だという人は意外と多くいます。)

・一口ずつ、よくかんで、飲み込んでから次の一口を摂取するように説明する。

・嚥下体操は自身でもできる部分が多くあるので、一人でもできるように練習を促す。

・呼吸困難や変調があったらすぐにナースコールをしてもらうようにお願いする。

・マスクや手洗いなどの感染予防策の必要性を説明する。

・経管栄養の際の方法、注意点について説明する。

最後までご覧いただきありがとうございます。

ご意見、感想、質問などがありましたら、下のコメント欄よりお寄せください。

[…] 看護計画:嚥下障害(誤嚥リスク) […]

[…] 看護計画:嚥下障害(誤嚥リスク) […]

[…] 看護計画:嚥下障害(誤嚥リスク) […]

[…] 看護計画:嚥下障害(誤嚥リスク) […]