目次

気分転換活動を看護計画にとりいれる

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は「気分転換」にフォーカスします。

病院で入院している患者さんに対してできることは多くないかもしれません。病院では治療が最優先ですから、気分転換活動なんてする暇はないし、2の次、3の次となりがちですし、実際私もそうでした。ですが、在宅看護に携わるようになり、病気を抱えながらの生活を支える上で、気分転換の果たす役割が大きいことに気づきました。

私たちは仕事の息抜きに映画を観たり、ライブに行ったり、買い物を楽しんだりします。これにより、『仕事を頑張った甲斐があった』と感じ、再び頑張る意欲が湧きます。同様に、病気の患者さんも人間です。さらに、身体の危機に直面しているため、看護師の配慮次第で『頑張ろう』や『不安が軽くなった』と感じることができます。

病気の患者さんだって同じ人間ですし、それに増して、身体上の危機と来ているわけですから、看護師さんの気配り次第で「頑張ろう」「不安が軽くなった」と思えたりするわけです。

私は在宅看護をしていますので、なおさら重要です。

在宅で療養をするというのは、一時的な手術というわけでなく、病気を抱えながら生活をしていくということで、生涯に渡って健康上の配慮が必要であったり、生活上の不自由があるということです。私たちのように自由に好きな場所へ行ったり、好きなことはできません。

何かをしてもらうにも誰かに頼まなくてはいけない、という状況だったら、自分なら「人に頼んでまではしなくてもいい」とあきらめてしまうと思います。

患者さんに何でもしてあげられるわけではないですが、マッサージをしたり、足浴をしたり、音楽を聴いたり、話を聞いたり、ネイルをしてあげたりと、何かしら「気持ちよかった」「うれしかった」といったサービスを提供することはできると思います。そうした小さな楽しみが「なんでこうなってしまったんだろう」「自分なんて早くいなくなってしまえばいいのに」といった自虐的な気持ちやつらい状況から救い出せるかもしれません。

今回は、そうした寄り添うためのケアについて考えていきます。

1.気分転換活動を取り入れる対象の方

お急ぎの方は下のジャンプよりお進み下さい

・入院の長期化

・施設入居の長期化

・環境変化(入院による変化、これまでとは勝手の違う生活、我慢を強いられる生活)

・治療計画(免疫力の低下、活動制限)

・ストレス(治療、ADLの低下、筋力低下)

・面会制限

・母親からの隔離

2.目標設定

目標では患者さんを主語にします。

・環境や治療による不安・ストレスが緩和される。緩和の発言や表情がみられる。

・療養環境のストレスが軽減する。過ごしやすいという発言が聞かれる。

・発達段階に合わせた気分転換のための活動を取り入れる。

・家族と離れるストレスが最小限となるよう、家族との時間を設けることができる。

・医療従事者、福祉関連職との関係が良好となり、相談できる関係性となる。

3.看護計画

1)観察計画《OP》

①今抱えている苦痛・不安を把握する

・疾患、既往、障害などの身体の変化

・上記による生活の変化、ADLの変化

・疾患への理解度、疾患の自己管理の程度

・バイタルサインの変調(頻脈、頻呼吸、血圧上昇など)

・自覚症状や苦痛な症状(疼痛、動悸、呼吸苦、めまい、頭痛など)

・意識レベル、せん妄

・集中力の低下

・睡眠障害

・抑うつ状態

・疼痛があり不安、苦痛

・ターミナル、急性期などの死への不安

・慣れない環境での生活(入院や施設への入居)

・病院の臭い、音、声など落ち着かない環境

・帰属感の喪失(家族からの孤立)

・社会的孤立(入院や入所により地域社会から離れて生活)

・治療計画による面会制限(免疫力低下、特殊な環境への入院などによる孤立)

・精神科閉鎖病棟への入院

・長期間に渡る治療計画(抗がん剤、放射線治療、手術療法など)

・治療中正常過程からの逸脱(バリアンス)

・治療への不安や恐怖・ストレス

・新しい環境での不安や恐怖・ストレス

・慣れない業務や人間関係の不和

・いじめ

・パワハラ、セクハラなどのある環境、我慢する性格

・人間関係での関係構築困難(適応障害など人間関係がうまくいかない)

・自分の考えや気持ちがまとまらない、伝えられない

・(児童)親との相互作用、分離不安

・(児童)発達段階、入院の目的を理解できる年齢か

・(児童)痛みを伴う治療、苦しい治療

・(児童)学校生活・友人からの隔離

・(児童)治療内容を理解しているか

②患者さんの娯楽、気分転換について把握する

・患者の趣味、娯楽

・患者の気の許せる相手

・患者の気分転換活動

・好みの環境、ファッション

・患者の性格

2)行動計画《TP》

・環境整備を行い、安全な環境にする。

・ナースコールを手の届くところに配置し、不安が増強しないようにする。

・面会が制限されている場合にはリモート面会などをセッティングする。

・新しい環境で落ち着かない場合には、これまで使っていたものを持ってきてもらう。時計、ぬいぐるみなど馴染みのもの。

・新しい環境に馴染んでもらえるように、コミュニケーションをとったり、清潔ケアを通じて信頼関係を構築するように関わる。

・新しい環境で睡眠障害が起きている場合には、日中の活動量を増やしたり、環境を整えたりし、それでも改善されない場合には医師へ相談する。

・ADLの低下などで、できないことが増えてきたことによるストレスがある場合には、出来ることに目を向けて自助具などを使用して自己効力を高め、不満や不安因子を取り除く。

・不安やストレスが強く、落ち着かない場合や、不穏によって危険行動をきたす場合には、部屋をナースステーションの近くにして見守りができる環境とする。

・不安が強い場合には、治療計画を理解しているか把握し、励ましながら治療に取り組めるように支援する。また患者向け勉強会への参加を促す。

・気分転換のためのレクレーションを行う。

・気分転換活動を取り入れる。(趣味活動、折り紙、塗り絵、マッサージ、音読、動画鑑賞、傾聴、足浴、入浴剤の使用、散歩、他の患者さんとの会話、音楽、アニマルセラピー、ホスピタルクラウンなど)

・ターミナルで死への不安がある場合には、キューブラロスの「死の受容過程」の段階(✩1)のどの部分に該当するか考える。その上で苦痛を緩和しながら、最期の時を有意義に過ごせるようにするには何ができるか考えてもらう。面会を行ってあっておきたい人にあう、孫が入学するまで生きる、やり残していたことを家族に伝えるなど。また、話を聞いて精神的に支える。(「✩2医師に対する期待」参照(☆2))

・(児童)児の発達段階に合わせ、環境を整備する。危険なものは排除する。馴染みのものを置く。

・(児童)治療の前には、発達段階に合わせたプレパレーションを行う。嘘はつかない声掛けをする(痛い処置なのに「痛くない」と言ったりしない。「痛いけどそばにいるから頑張ろうね」などと声掛けの内容を考える。)

・(児童)学童期、思春期など多感な時期には言葉に気を付ける。納得して治療を受けられるように、発達段階に合わせた説明をする。

・(児童)発達段階に合わせた気分転換の方法を取り入れる。

・(児童)面会時間や場所の調整を行う。

✩1 エリザベス・キューブラ・ロスの「死の受容過程」

※医学書院「基礎:心理学」を参照しています。

キューブラロスはアメリカの精神科医で、末期がん患者200人にインタビューを行い、死を受け入れるまでにどのような心境変化があるかを調査しました。

①否認と絶望:自分の死についての情報が真実と思えず、誤診や検査データの誤り出ないかと考え、現実を見ることができなくなる時期。

②怒り:なぜ自分が死ななければならないのかという怒りや恨みが出現する。家族や医療従事者へ八つ当たりすることがある。

③取引:神仏などにお祈りして治してもらおうと考える。

④抑うつ:どうにもならないと諦める。

⑤受容:抑うつや怒りを脱し、運命を受け入れる。この段階にすべての患者が到達できるわけではない。

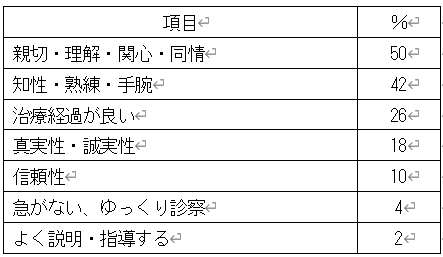

✩2.患者の医師に対する期待(1957年、Reader.G.G)

「あなたの医師のどこが良いか」という質問に対しての回答。

患者は、医師の手腕(知識や技術)よりも、親切で理解があって同情してくれることに「医師の良さ」を感じていることが分かる。これは、医師に対してでなく、看護師に対しても同様のことが言える(と思うし、実際にそう感じている)。

3)教育計画《EP》

・気分転換のための活動を一緒に考える。

・ADL低下で気分が落ち込む場合、できることに焦点を当てて一緒に考える。

・ご自宅の療養環境について一緒に考える。

・関係職種(退院後の往診医・福祉職のケアマネジャー・社会福祉士・訪問看護師・訪問介護士)との連携についてお話しする。

・生活に係るお金の問題などはソーシャルワーカーやケアマネジャーにつなぎお話ししてもらう。

・ターミナルや急性期で死の恐怖がある場合には、死の受容過程に応じて、発言を傾聴しながら、不安の緩和の策を模索する。

・急性期で死の恐怖がある場合には、これまでとこれからの治療経過を説明する。

・パワハラやセクハラなどの上司からの圧力がある場合には、社内の人事やハラスメント対策の係に相談するよう勧める。

・いじめがある場合には、社内の人事やハラスメント対策の係に相談するよう勧める。

・(児童)児が少しでも安心して治療に臨めるように、親と協力しながら声かけや環境整備を行う。在宅での管理も含めて、治療のことを親に理解してもらえるように説明する。

最後までご覧いただきありがとうございました。ご意見、ご感想、その他なにかございましたら、下のコメント欄よりお寄せください。お待ちしています。