転倒転落リスクのある方への看護計画

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は、転倒や転落をしやすい方に対しての看護計画です。

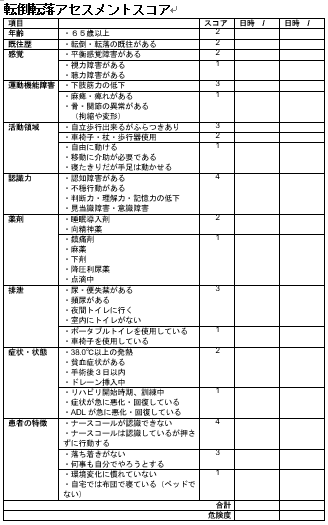

どんな人が対象となるのかを抽出するには「転倒転落アセスメントスコア」を使うと便利です。簡単に漏れなく抽出できますのでお勧めです。

お急ぎの方は下のジャンプで目的まで移動してください。

以下の計画も参考にしてみてください。

1.転倒転落アセスメントスコア

転倒転落アセスメントスコアでは、点数によって危険度がⅠ~Ⅲに分類されます。Ⅱ以上で転倒リスクが高いと判断されますので、計画の対象となります。

患者さんの状態は変化していきますので、入院時から定期的に評価していく必要があります。

※日本医師会の転倒転落防止マニュアル参照

https://www.med.or.jp/anzen/manual/pdf/score.pdf

上のスコア表に順に入力し合計点を導きます。合計点から危険度Ⅰ~Ⅲに分類し、危険度を把握します。危険度Ⅱ以上で計画的な介入が必要とされています。

・スコアが1~9点→→→危険度Ⅰ(転倒転落の可能性あり)

・スコアが10~19点→→危険度Ⅱ(転倒転落を起こしやすい)

・スコアが20点以上→→危険度Ⅲ(転倒転落をよく起こす)

2.転倒・転落リスクの計画対象者

・転倒転落アセスメントスコア 「危険度Ⅱ」以上

・高齢者(65歳以上)

・認知機能の低下

・長谷川式(HDS-R)19点以下で認知症の可能性 30点満点

・MMSE 21点以下で認知症の可能性

(30~27で正常、26~22が経度認知症疑い、21以下で認知症疑い)

30点満点。MMSEは国際基準

・患者さんの疾患:

①歩行を不安定にさせる疾患や病態

・筋骨格系疾患、関節炎、筋炎、関節リウマチ、

・視力障害、聴力障害、バランス障害、麻痺、

・サルコペニア、フレイル

・低栄養(→フレイルへつながる)

②立ちくらみや失神を来す疾患:

貧血、起立性低血圧、心血管疾患、脳血管疾患、糖尿病合併症

サルコペニア、フレイル、下肢筋力の低下

③切迫した尿意や排尿回数の異常:

膀胱炎、膀胱刺激症状、前立腺肥大、頻尿

・歩行状態に影響するもの:

歩行補助器具(杖・歩行器・車椅子)の使用、

義足、不適切な履物(スリッパなど)

・療養環境:

・環境の変化(入院など)

・足元が濡れている、浴室

・照明が不十分で足元が見にくい、足元が散らかっている

・ベッドの高さが不適切、ベッド柵の不使用

・布団からの起き上がり

・拘束具の使用:せん妄を起こすリスクがある

・判断力を低下させるもの:飲酒、向精神病薬、睡眠薬

・挿入物の多い状態:ドレーン、点滴、膀胱留置カテーテル

・育児環境:階段や窓の防護柵欠如、チャイルドシートの不適切な設置

予防について示す理解の程度)

3.看護目標

目標は患者さんを主語にして立てます。

・転倒転落アセスメントスコアの点数が下がる。

・転倒転落を起こさない療養環境に整えることができる。

・スコアが1~9点→→→危険度Ⅰ(転倒転落の可能性あり)

・スコアが10~19点→→危険度Ⅱ(転倒転落を起こしやすい)

・スコアが20点以上→→危険度Ⅲ(転倒転落をよく起こす)

4.看護計画

1)観察計画(OP)

・年齢

・認知力障害(長谷川式19点以下、MMSE21点以下)

・視力障害

・聴力障害

・麻痺、しびれ

・跛行

・小股、すり足歩行(パーキンソン病など)

・平衡感覚障害

・筋力低下

・関節の異常

・履物(かかとのない靴、靴下のまま歩行、サイズの合わない靴)

・歩行状態(足運び、安定感、杖や歩行器などの使用状況)

・使用している歩行補助具(杖、4点杖、歩行器)

・義足

・意識障害(術後せん妄、発熱など)

・せん妄、不穏

・内服薬:睡眠導入剤・向精神病薬による意識混濁

・内服薬:緩下剤による切迫した便意

・内服薬:利尿薬による切迫した尿意

・夜間排尿の習慣

・頻尿

・トイレまでの距離

・起立性低血圧

・貧血

・留置物(ドレーン、Baカテーテルなどによるつまづき)

・術後の離床の段階

・下肢の手術後(免荷など)

・せっかちな性格(ナースコールを押さない)

・遠慮がちな性格(ナースコールを押さない)

・リハビリの進行状況

・療養環境(ベッド、畳に布団)

・滑りやすい場所の対策(浴室、脱衣所など)

・地域(雪の多い地域、路面の凍結が多い地域など)

2)行動計画(TP)

・環境整備:ベッドの高さ(転落リスクの高い人には低床、超低床にする)

・環境整備:シーツや物を整頓し、つまづく原因を除去する。

・環境整備:柵を使用して、転落を防止する。

・環境整備:センサーマットなどを使用して、起き上りをキャッチする。

・環境整備:留置物(ドレーン、点滴、バルンカテーテルなどの管類)に引っかからないように整理整頓する。

・環境整備:ナースコールを手の届く場所に置く。

・環境整備:頻尿や下痢の際には、ポータブルトイレや尿器を使用するなど、慌てない環境を作る。

・環境整備:夜間のトイレの回数が多い場合には、夜間のみポータブルトイレや尿器を使用する提案をしてみる。

・環境整備:浴室、シャワー室の床が濡れていないか確認する。

・衣服の調整:ズボンの丈を適したものにする。

・衣服の調整:かかとのある靴を着用するように本人やご家族に準備してもらう。

・衣服の調整:室内でもスリッパではなく、滑り止めのついた靴下を着用するように促す。

・歩行状態が不安定な場合は、見守り、付き添い、手引きなどの状態に応じた介助を行う。

・栄養状態を改善する(食事の見直し、タンパク質の摂取)

・日常生活に生活リハビリを取り入れる。

・リハビリの進行状況に応じた介助を行う。

・リハビリの進行状況は理学療法士、作業療法士と情報共有をし、安全な介助ができるようにする。

・睡眠導入剤の効果が強く転倒リスクが高いと判断したら医師へ上申する。

・術後などのせん妄が起こりうる場合は(高齢・広範囲手術・長時間手術・せん妄の既往など)、ナースステーションに近い部屋へ移動しておく。

・せん妄などの外傷リスクが高い場合は、頻回に訪室し、安全確認を行う。

・治療計画を守りながら、安全に歩行できるように介助する。

3)教育計画(EP)

・本人・介助者に環境整備方法を具体的に説明する。(整理整頓、ベッドの高さなど)

・本人・介助者に筋力維持のための食事について説明する。

・本人・介助者に生活リハビリによるADL維持の重要性について説明する。

・適した履物を選択するように説明する。

・4点柵やセンサーマットを使用する際は、抑制同意書が必要となるため、主治医の許可を得た後、家族へ説明し同意を得る。

・浴室や脱衣所は転倒が起こりやすいことを説明し、注意を促す。

・痛みなどの症状がある場合には、無理をしないように説明する。

・トイレなどへの歩行介助が必要な場合には、遠慮せずナースコールを押すように説明する。

(転んで頭を打ったら、もっと大変になるから、遠慮している場合じゃない)。

・ナースコールの必要性を説明する。

・雪の日や凍結した際に無理して外に出なくても良いシステム作りを提案する。

(ネットスーパーやコープの利用、テレビ電話など)

最期までご覧いただきありがとうございます。

質問、ご意見、感想などは下のコメント欄から頂けると嬉しいです。

またよろしくお願いします。

[…] 看護計画:転倒リスク […]

[…] 看護計画:転倒リスク […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]

[…] 転倒転落リスク(看護計画) […]